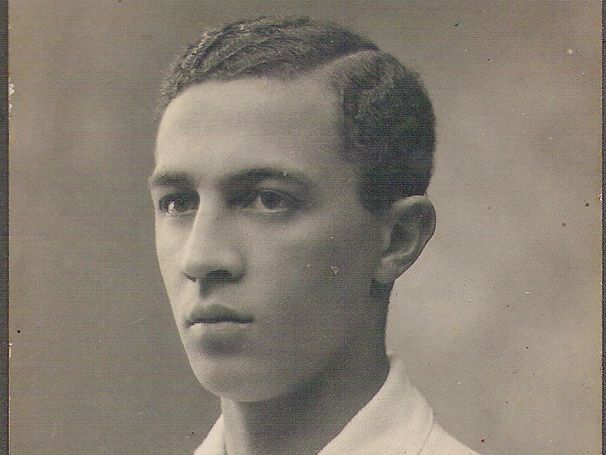

(Carlos Alberto, o “pó-de-arroz”)

Uma das razões pelas quais não concordo com o epíteto de “reacionário” que a direitosa adotou como verdade absoluta para se referir a Nelson Rodrigues (1912-1980), sem nunca tê-lo lido, é seu pioneirismo na denúncia ao racismo velado brasileiro. Amigo de Abdias do Nascimento (1914-2011), autor de Anjo Negro, uma tragédia sobre o racismo, Nelson questionava o mito da “democracia racial” e se indignava com o preconceito contra os negros em nosso País. “Nos Estados Unidos o negro é caçado a pauladas e incendiado com gasolina. Mas no Brasil é pior: ele é humilhado até as últimas consequências”, dizia. Vamos combinar que não tem absolutamente nada a ver com gente que defende que “não existe racismo no Brasil”.

O irmão de Nelson, Mário Rodrigues Filho (1908-1966), considerado um dos maiores jornalistas esportivos de todos os tempos (o Maracanã leva seu nome), também denunciou o racismo em um grande clássico,

O Negro no Futebol Brasileiro. No livro, reeditado pela Mauad há dois anos, Mário Filho conta como, de esporte de ricos descendente de ingleses, o futebol se transformou na diversão de meninos pretos e pobres que se tornariam os grandes craques da bola até hoje. Malvistos pela torcida grã-fina, muitos atletas negros tentavam inclusive disfarçar a origem, alisando os cabelos e apelando à maquiagem para clarear a pele. Em 1921, o presidente Epitácio Pessoa “recomendou” que a seleção não convocasse negros, e até 1952 havia times no Brasil que não aceitavam “pessoas de cor”.

Mesmo na Inglaterra, onde surgiu, o futebol era jogado nas escolas frequentadas pela aristocracia. Suas regras foram feitas nestes colégios e só daí passaram a ser aplicadas no esporte que já se praticava nas ruas, pela classe operária. Rapidamente a burguesia agiria para transformá-lo em “ópio do povo”. Segundo Roberto Ramos em Futebol: Ideologia do Poder, “os burgueses descobriram o futebol como meio de despolitização dos trabalhadores na década de 1860. As massas do proletariado industrial começaram a interessar-se por este esporte. Os empresários ingleses aproveitaram a oportunidade. Fomentaram o seu desenvolvimento. O objetivo era claro. Eles precisavam manter os operários à margem da atividade política dentro de suas organizações de classe”.

Ou seja, a elite branca que ocupa os estádios brasileiros nesta Copa do Mundo era de fato a “dona da bola” no começo, tanto aqui como na terra natal do futebol. Charles Miller (nome da praça onde fica o Pacaembu), o filho de ingleses que teria trazido a primeira bola de futebol para o Brasil em 1894, apresentou o esporte à elite paulista. Os clubes de ingleses do Rio de Janeiro disputam com Miller a primazia: em 1874, 20 anos antes de Miller ter chegado com a tal bola, já haveria jogos de futebol na orla carioca. No princípio, existia uma separação oficial entre os times dos ricos e os dos pobres, mas do nome do jogo às posições dos atletas em campo, todos os termos eram em inglês. Mário Filho conta tudo.

Este DNA racista e elitista do futebol, a meu ver, pode explicar o porquê de tantos jogadores negros ainda serem alvo de preconceito. No esporte “bretão”, “branco”, os negros eram bem-vindos para jogar bola, mas não para frequentar as dependências e festas dos clubes que os contratavam, como ocorria com qualquer empregado. Não me parece muito diferente do que acontece atualmente: enquanto o jogador negro, regiamente pago, faz gols, é bem tratado e festejado. Basta cometer algum erro, porém, que a cor de sua pele vem à tona, como nos episódios recentes em que atletas foram insultados, chamados de “macacos”, e bananas foram atiradas no campo.

***

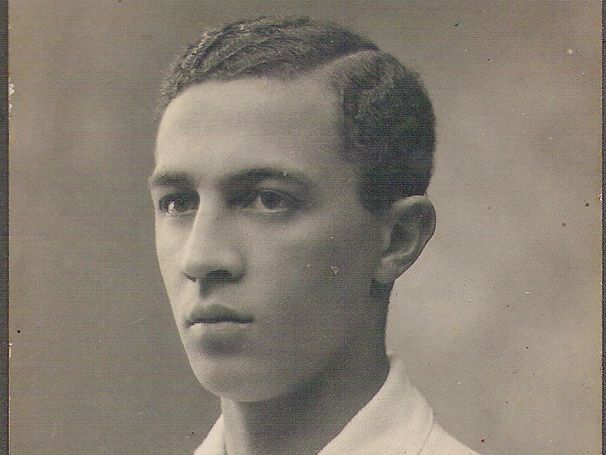

(O mulato Arthur Friedenreich)

O Negro no Futebol Brasileiro

Por Mário Rodrigues Filho

O futebol importado, made in England, tinha de ser traduzido. E enquanto não se traduzisse e se abrasileirasse, quem gostasse dele precisava familiarizar-se com os nomes ingleses. De jogadores, de tudo. Em campo um jogador que se prezasse tinha de falar em inglês. Ou melhor: gritar em inglês.

O repertório do capitão do time, justamente quem gritava mais em campo, precisava ser vasto. Quando um jogador do seu time estava com a bola e outro corria para tomá-la, tinha de avisar: ‘man on you’. Quando o outro time atacava e ele precisava chamar seus jogadores lá na frente, a senha era: ‘come back forwards’. E havia ‘take you man’ e havia mais. Onze posições de jogadores num time: goalkeeper, fullback-right, fullback-left, halfbeck-right, center-half,halfback-left, winger-right, inside-right, center-forward, inside-left e winger-left.

O juiz era o referee, transformado em referi ou refe, o bandeirinha era o linesman, e por aí afora.

***

Para alguém entrar no Fluminense tinha de ser, sem sombra de dúvida, de boa família. Se não, ficava de fora, feito os moleques do Retiro da Guanabara, célebre reduto de malandros e desordeiros.

Os moleques debruçavam-se na cerca de arame para ver os treinos, se a bola ia fora podiam correr atrás dela, dar um chute. Mas nada de demora. Se demorassem não levariam as malas dos jogadores, acabado o treino, até o bonde que passava na Rua das Laranjeiras.

(…)Não se tratava de só querer branco legítimo. Ninguém no Fluminense pensava em termos de cor, de raça. Se Joaquim Prado, winger-left do Paulistano, quer dizer, extrema-esquerda, preto, do ramo preto da família Prado, se transferisse para o Rio, seria recebido de braços abertos no Fluminense. Joaquim Prado era preto, mas era de família ilustre, rico, vivia nas melhores rodas.

(…)Por isso, quem ia a São Paulo jogar um match de futebol, voltava encantado com Joaquim Prado, sem reparar até, que ele era preto.

***

O que distinguia o Bangu do Botafogo, do Fluminense, era o operário. O Bangu, clube de fábrica, botava operários no time em pé de igualdade com os mestres ingleses. O Botafogo e o Fluminense, não, nem brincando, só gente fina. Foi a primeira distinção que se fez, entre clube grande e pequeno, um, o clube dos grandes, o outro, o clube dos pequenos.

***

(…)Os pretinhos, filhos da cozinheira, sabiam fazer bolas de meia, redondinhas, que saltavam.

Boas bolas, aquelas de meia, feitas pelos moleques. Podia se fazer com elas o que se quisesse. Até quebrar vridraças. Melhor do que as bolas de pelica dos meninos de boas famílias, muito leves, como balões de papel de seda, subindo com qualquer chutinho. As bolas de meia ficavam mais no chão. Quase presas ao pé, aperfeiçoando, nos moleques, o que se chamaria mais tarde, o domínio da bola. Da ‘esfera de couro’ de certos cronistas que não queriam escrever, em letras de forma, essa palavra tão corriqueira: bola.

Isso fazia quem era do remo, olhar mais por cima quem era do futebol. O futebol se vulgarizava, se alastrava como uma praga. Qualquer moleque, qualquer preto podia jogar futebol. No meio das ruas, nos terrenos baldios, onde se atirava lixo, nos capinzais. Basgtava arranjar uma bola de meia, de borracha, de couro. E fabricar um gol, com duas maletas de colégio, dois paletós bem dobrados, dois paralelepípedos, dois pedaços de pau.

Em todo canto um time, um clube. Time de garotos, de moleques, clubes de operários, de gente fina. Mas muito clube, clube demais.

No remo não havia esse perigo.

***

Valia a pena ser Fluminense, Botafogo, Flamengo, clube de brancos. Se aparecia um mulato, num deles, mesmo disfarçado, o branco pobre, o mulato, o preto da geral, eram os primeiros a reparar.

O caso de Carlos Alberto, do Fluminense. Tinha vindo do América, com os Mendonças, Marcos e Luís. Enquanto esteve no América, jogando no segundo time, quase ninguém reparou que ele era mulato. Também Carlos Alberto, no América, não quis passar por branco. No Fluminense foi para o primeiro time, ficou logo em exposição. Tinha de entrar em campo, correr para o lugar mais cheio de moças da arquibancada, parar um instante, levantar o braço, abrir a boca num hip, hip, hurrah.

Era o momento que Carlos Alberto mais temia. Preparava-se para ele, por isso mesmo, cuidadosamente, enchendo a cara de pó-de-arroz, ficando quase cinzento. não podia enganar ninguém, chamava até mais atenção. O cabelo de escadinha ficava mais escadinha, emoldurando o rosto, cinzento de tanto pó-de-arroz.

Quando o Fluminense ia jogar com o América, a torcida de Campos Sales caía em cima de Carlos Alberto:

– Pó de arroz! Pó de arroz!

A torcida do Fluminense procurava esquecer de que Carlos Alberto era mulato. Um bom rapaz, muito fino.

***

Friedenreich, de olhos verdes, um leve tom de azeitona no rosto moreno, podia passar se não fosse o cabelo. O cabelo farto mas duro, rebelde. Friedenreich levava, pelo menos, meia hora, amansando o cabelo.

Primeiro untava o cabelo de brilhantina. Depois, com o pente, puxava o cabelo para trás. O cabelo não cedendo ao pente, não se deitando na cabeça, querendo se levantar. Friedenreich tinha de puxar o pente com força, para trás, com a mão livre segurar o cabelo. Senão ele não ficava colado na cabeça, como uma carapuça.

O pente, a mão não bastavam. Era preciso amarrar a cabeça com uma toalha, fazer da toalha um turbante e enterrá-lo na cabeça. E ficar esperando que o cabelo assentasse.

Levava tempo. Embora principiasse quando estava jogando o segundo time, só terminava quase na hora da saída do jogo do primeiro time. O juiz impaciente, ameaçando começar a partida sem Friedenreich, e Friedenreich lá dentro, no vestiário, a toalha amarrada na cabeça, esperando, ainda desconfiado de que não chegara a hora de tirar o turbante.

***

O Fluminense, cansado de perder campeonatos, tornou-se um pioneiro de profissionalismo. Com o profissionalismo, ele lutaria em igualdade de condições com os outros clubes. (…)E poderia formar um grande time, capaz de levantar campeonatos, indo buscar jogadores nos clubes pequenos, nos subúrbios, nos Estados, fosse onde fosse, brancos, mulatos e pretos.

Porque com o profissionalismo não fazia mal o Fluminense botar um mulato, um preto no time, contanto que fosse um grande jogador. Melhor branco. Mulato ou preto, só grande jogador.

(…)O preto jogava, ajudava o Fluminense a vencer, acabado o jogo, mudava de roupa, ia embora. Não havia perigo do preto frequentar a sede, aparecer numasoirée, num baile de gala do Fluminense. O jogador profissional, branco, mulato ou preto, era um empregado do clube. O clube pagava, toma lá, dá cá. O jogador ficava no seu lugar, mais no seu lugar do que nunca.

Naturalmente, entre o preto e o branco, o Fluminense tinha de preferir o branco. Se fosse possível um time só de brancos, melhor. E talvez fosse possível. Não faltava bom jogador branco. Se não fosse possível um time só de branco, botava-se um preto, dois, nada de abusar.

***

As vaias, o torcedor do Fluminense aguentava. Para isso tinha seu clássico ‘uh! uh!’. Não aguentava era o ‘pó-de-arroz’. Um grito de ‘pó-de-arroz’ partia de lá, um grito de ‘pó-de-carvão’ partia de cá. O torcedor do Fluminense dizendo que preferia ser ‘pó-de-arroz’ a ser ‘pó-de-carvão’. Podia preferir, mas se ofendia com aquele ‘pó-de-arroz’.

O torcedor do Flamengo, não, nem se importava com o ‘pó-de-carvão’. Orgulhava-se dos pretos que vestiam a camisa rubro-negra. Até mesmo dos que tinham sido escorraçados dos outros clubes, como Leônidas.

Ninguém queria Leônidas, o Flamengo queria.

http://www.socialistamorena.com.br/as-origens-elitistas-e-racistas-do-futebol-por-mario-rodrigues-o-irmao-de-nelson/#at_pco=smlwn-1.0&at_si=575eef8cee543090&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1